Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.

| |||

|---|---|---|---|

Historischer Detektorempfänger der Firma Heliogen (Deutschland 1935). Aufgesteckt sind: (links oben) eine Schwingkreisspule und ein Kristall-Detektor sowie links unten ein Sperrkreis. | |||

| Gerät/Bauteil | |||

| Klasse: | Geradeausempfänger | ||

| Erfindung: | 1. Hälfte 20. Jahrhundert | ||

| Technik | |||

| Stromversorgung: | keine notwendig | ||

| Aktive Bauelemente: | Minimal 1 Kristalldetektor bzw. Diode | ||

| Wiedergabe über: | Kopfhörer | ||

| Frequenzband: | Je nach aufgesteckter Antennenspule Lang- /Mittel- und Kurzwelle (UKW bedingt möglich) | ||

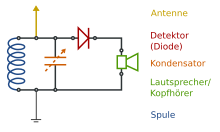

Schaltungsbeispiel eines Einkreis-Detektorempfängers | |||

Detektorempfänger (von lateinisch detegere ‚entdecken‘; auch Detektorradio, Diodenempfänger) waren in den Anfangstagen des Rundfunks die einfachsten Geräte zum Empfang von Hörfunksendungen, die zum Beispiel über Kurz-, Mittel- oder Langwelle amplitudenmoduliert ausgestrahlt wurden.[1] Auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg waren solche einfachen Geräte angesichts der schlechten Wirtschaftslage wieder stärker verbreitet. Auch die Firma Siemens baute festabgestimmte Detektorempfänger, wie den sogenannten „Berlin-Stecker“ zum Empfang eines starken lokalen Radiosenders.

Detektorempfänger bestehen nur aus wenigen Bauteilen und arbeiten ohne eigene Stromversorgung, es fehlen also Batterien oder Netzteile. Die gesamte für den Betrieb nötige Energie entstammt den von einer Sendeanlage verbreiteten elektromagnetischen Wellen.

Die einfache Technik macht ihn auch heute noch zu einem beliebten Objekt für Bastler und für Ausbildungszwecke.

Der Detektorempfänger ist die einfachste Version eines Geradeausempfängers. Der grundsätzliche Aufbau besteht aus den Eingängen für Antenne und Erde, einem oder mehreren Schwingkreisen zur Abstimmung auf einen bestimmten Sender, dem Hüllkurvendemodulator in Form eines Gleichrichters und dem Ausgang, an dem typischerweise ein hochohmiger Kopfhörer angeschlossen wird.

Obwohl der Schaltplan nur sehr wenige Bauteile aufweist, war der Aufbau früher teilweise sehr voluminös, weil man damals mehr Wert auf die mechanische Ausführung mancher Komponenten legte und Miniaturisierung noch kein Thema war.

Ein Empfänger bestand oft aus einem Gehäuse, das mit Bananenbuchsen ausgestattet war, um die Eingänge (Antenne, Erde) und Ausgänge (Kopfhörer) anschließen zu können. Oft gab es noch weitere Bananenbuchsen für extern wechselbare Komponenten, wie vor allem den Detektor selbst (s. u.) und manchmal auch Spulen (s. u.), um den Wellenlängenbereich zu wechseln.

Detektorempfänger müssen allerdings nicht immer klobig sein, Miniaturisierung gab es auch schon in den 1920er Jahren. In der Schatzkammer des Museums für Kommunikation in Berlin und im Thüringer Museum für Elektrotechnik Erfurt findet man eine historische Radio-Postkarte. Sie hat eine Dicke von etwa vier bis fünf Millimetern und das Format einer normalen Postkarte. Es gab noch weitere ähnliche Geräte.[2]

Durch die Vielzahl der elektromagnetischen Wellen (Radiowellen) in unserer Umgebung werden Elektronen im Antennendraht in Schwingungen versetzt, es fließen schwache Wechselströme. Diese sind ein Gemisch aus Strömen sehr unterschiedlicher Frequenz und Amplitude. Würde man diesen Gesamtstrom demodulieren, könnte man ein Gemisch der Sendungen aller nahegelegenen Rundfunksender hören.

Ein Schwingkreis ermöglicht das Herausfiltern einer gewünschten Frequenz. In der hier gezeigten Anordnung (Sperrkreis) stellt er für die eingestellte Frequenz einen großen Widerstand dar, womit diese eine entsprechende Spannung am Diodenkreis erzeugt. Andere Frequenzen werden dagegen mehr oder weniger kurzgeschlossen. Ein einziger Schwingkreis arbeitet dabei aber noch unvollkommen.

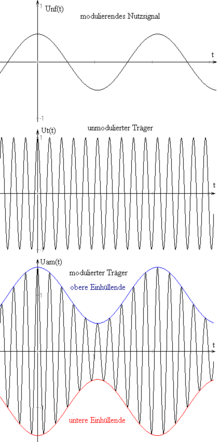

Es ist sinnlos, unmittelbar am Schwingkreis einen Kopfhörer anzuschließen, weil die Niederfrequenz symmetrisch auf die Hochfrequenz aufmoduliert ist, siehe Abbildung. Der Hörer würde den Durchschnittswert ausgeben, die Nulllinie, also nichts. Die Diode beseitigt durch Gleichrichtung (Demodulation) diese Symmetrie.

Demodulation wird durch Abschneiden entweder der positiven oder der negativen Halbwelle der empfangenen Wechselspannung am Schwingkreis erzielt. Das ist Aufgabe des Gleichrichterbauteils, beispielsweise Kristall-Detektor oder Diode. Sie lässt nur eine Halbwelle durch und macht aus der Wechselspannung eine pulsierende Gleichspannung. Deren Einhüllende (im unteren Bild blau gezeichnet) ist die gewünschte Niederfrequenz. Der Kopfhörer vermag den einzelnen Stromstößen nicht zu folgen und bewegt sich nach dem Durchschnittswert, also in etwa der besagten Hüllkurve, was aber der gewünschten Niederfrequenz entspricht.

Wenn der Sender nicht zu weit entfernt ist, zeigt ein Oszilloskop zwischen dem oberen und unteren Ende des Schwingkreises typischerweise ein Bild wie das untere an, mit einer Spitzenspannung von mindestens 200 mV, 600 mV ist noch besser. Wenn dieser Wert nicht überschritten wird, kann durch die Germaniumdiode niemals Strom fließen, weil ihre Schwellenspannung nicht erreicht wird. Dann hört man nichts, obwohl ein Signal vorhanden ist. Silizium-Dioden sind ungeeignet, da ihre Schwellenspannung bei 600 mV liegt. Ein elektronisches Bauelement mit der Schwellenspannung Null wäre wünschenswert, existiert aber nur in Form eines Spitzenspannungsgleichrichters (siehe Hüllkurvendemodulator). Dieser benötigt allerdings elektrische Energie zum Betrieb des Komparators,[3] der schneller als ein Operationsverstärker bis zu einer Maximalfrequenz von etwa 10 MHz arbeitet.

Die Einhüllende der pulsierenden Gleichspannung ist bei Amplitudenmodulation die übertragene Information – Musik oder Sprache. Die noch enthaltenen Hochfrequenzanteile kann man nicht hören, man kann sie aber durch einen kleinen Kondensator von etwa 1 nF, der parallel zum Kopfhörer gelegt wird, glätten (im Stil eines Ladekondensators), also beseitigen. Das kann notwendig sein, um einen nachgeschalteten Verstärker nicht durch zu starke Hochfrequenzanteile zu stören.

Da die gesamte Energie lediglich der empfangenen Hochfrequenzstrahlung entnommen wird, ist eine gute Antenne essentiell für die Funktion des Detektorempfängers. Für Mittelwelle ist das Optimum eine mehrere Meter lange Freidrahtantenne. Im Freien muss aber die Blitzschlaggefahr beachtet werden, was zusätzlichen Aufwand bedeutet, daher die freundliche Ermahnung jedes damaligen Rundfunksprechers abends beim Sendeschluss: „Und vergessen Sie bitte nicht, Ihre Antenne zu erden“, d. h. Antenne und Erdleitung wurden mittels eines Schalters direkt verbunden, wodurch die Blitzenergie an der Elektronik vorbeigeleitet wurde. Wenn eine Außenantenne nicht möglich ist, sind auch ein paar Meter Draht auf dem Dachboden oder sonst wo nahe der Außenwand innerhalb eines Hauses einen Versuch wert.

Als Erdung können z. B. die Rohre einer Zentralheizung oder ein Dachrinnenabfluss geeignet sein. Ursprünglich wurde eine spezielle Elektrode in der Erde verankert und mit dem Detektor verbunden.

In der Praxis eignet sich die Heizung aber überraschenderweise manchmal ebenfalls als gute Antenne. Die Erfahrung jahrzehntelanger Experimente zeigt, dass dabei je nach örtlichen Verhältnissen ggf. eine Erdung gar nicht notwendig ist und alles auch so einwandfrei funktioniert. Im Zuge der didaktischen Beschäftigung mit der Materie sind eigene Experimente gerade hier instruktiv.

Der Antennendraht muss übrigens nicht blank sein. Eisendraht ist eher weniger geeignet, Kupfer wird am häufigsten verwendet. Die Hochfrequenzwellen stören sich nicht an den bei Schalt- oder Klingeldrähten üblichen Isolierungen. Nur metallische Abschirmungen sind ungeeignet, weil sie die Radiowellen abblocken – und sie genau für diesen Zweck zur Verhinderung von störenden Einstrahlungen eingesetzt werden.

Die Trennschärfe lässt sich oft verbessern, wenn – vor allem bei sehr langen Antennendrähten – ein kleiner Kondensator von etwa 30 pF zwischen Antenne und Schwingkreis gelegt wird (Reihenschaltung).

Alternativ sind als Antenne auch Rahmenantennen oder Ferritantennen einsetzbar. Sie bilden dabei auch gleichzeitig die Spule des Schwingkreises, s. u. Die, vom Bauvolumen her, kleinere Ferritantenne liefert, wie die gleichwertige[4] Rahmenantenne, allerdings meistens zu wenig Empfangsenergie zum direkten Betrieb eines Kopfhörers, so dass sie nur in Detektor-Empfängern für den Ortsempfang sinnvoll ist und ein nachfolgender NF-Verstärker erforderlich sein kann, um überhaupt etwas zu hören.

Der Schwingkreis muss immer besonders hochwertig (verlustarm) sein, um für genügend Trennschärfe zu sorgen. Ein Schwingkreis besteht immer aus einer Induktivität (Spule) und aus einer Kapazität (Kondensator). Besonders bei der Spule konnte man dabei durch besondere Materialwahl einiges erreichen. So verwendete man Hochfrequenzlitze und wickelte in einer Weise, dass die Eigenkapazität der Spule möglichst gering war (Wabenspulen, Korbbodenspulen).

Um einen Schwingkreis auf den gewünschten Sender abzustimmen, muss die Resonanzfrequenz des Schwingkreises auf dessen Frequenz eingestellt werden. Dann ist der Schwingkreis in Parallelresonanz (hoher Widerstand) mit der Sendefrequenz, während alle anderen Frequenzen zur Erde kurzgeschlossen werden.

Zur Abstimmung musste also entweder die Kapazität oder die Induktivität im Schwingkreis verändert werden. Dazu verwendete man entweder einen Drehkondensator (gebräuchlich waren Luft-Drehkondensatoren oder bei geringerer Güte auch preiswertere, folien-isolierte Typen) oder machte die Spule variabel. Letzteres war mit etwas handwerklichem Geschick über einen Schiebekontakt leicht selbst anzufertigen; eine andere Möglichkeit für die Veränderung der Induktivität ist ein verschiebbarer oder mit einem Gewinde verstellbarer Pulverkern (gebundenes Eisenpulver) in der Spule.

An Spulenkonstruktionen wurden meistens Luftspulen eingesetzt. Dabei wurden auch extrem aufwendige Waben- oder Kreuzwickel- oder Korbbodenspulen (siehe Bild ganz oben) oder ineinander zur Abstimmung verdrehbare Spulenpaare verwendet (siehe Beispiele unter den Weblinks unten). Solche Spulengeometrien verringern vor allem die parasitären Kapazitäten zwischen den Windungen und erhöhen so die Güte. Als Spulendraht wird dabei Hochfrequenzlitze verwendet, die aus besonders vielen, sehr dünnen Einzeladern besteht, um den Skineffekt bei hohen Frequenzen möglichst zu begrenzen.

Für den Selbstbau bieten sich variable Kondensatoren eher weniger an. Festwerte können jedoch aus Aluminiumfolie und dünner Folie (Klebeband, Frischhaltefolie) in hoher Güte gefertigt werden.

Eine einfache Spule, wie sie in Detektorempfängern Verwendung findet, besteht aus einem Papprohr, auf das etwa 100 Windungen eines isolierten (Schalt- oder Klingel-)Drahtes aufgewickelt sind. Die Induktivität kann auch variabel ausgeführt werden, indem die Windungen mit einigen Streifen aus Klebstoff parallel zur Rolle fixiert werden und anschließend zwischen zweien solcher Streifen durch Anschleifen oder Aufkratzen der blanke Draht freigelegt wird, auf dem dann ein Schleifer bewegt werden kann. Aber auch exotische Ansätze, wie eine Korbbodenspule auf Basis eines radial geschlitzten Bierdeckels, wurden schon realisiert.

Aber auch ein Schwingkreis allerbester Qualität kann durch einen zu niederohmigen Kopfhörer so stark gedämpft werden, dass Trennschärfe und Lautstärke sehr zu wünschen übrig lassen. Das wird durch einen NF-Übertrager als Impedanzwandler behoben. Aktive Impedanzwandler benötigen allerdings Energie aus einer Batterie.

Zur Demodulation der amplitudenmodulierten Hochfrequenz diente ein Gleichrichter aus halbleitendem Material, der sogenannte Kristall-Detektor.

Nach der Gleichrichtung ist eine Halbwelle der Hochfrequenzspannung abgeschnitten, es wurden aber auch Zweiweg-Gleichrichterschaltungen verwendet.[5] Dieses Signal kann direkt mit einem Kopfhörer wiedergegeben werden, da die mechanische Trägheit des Systems dem Hochfrequenzanteil des Signals nicht folgt und nur der zeitlich gemittelte Spannungsverlauf (der der niederfrequenten Hüllkurve proportional ist), also das gewünschte Audiosignal, wiedergegeben wird.

In manchen Schaltungen wird, als Ladekondensator zur noch besseren Integration des Hochfrequenzsignals oder zur Reduktion der Verstimmung durch die Handkapazität, zusätzlich noch ein Abblock-Kondensator (typisch 2 nF) parallel zum Ausgang angeordnet.

Die verwendeten elektromagnetischen Kopfhörer waren relativ hochohmig (zum Beispiel etwa 4 kΩ). Bei genügend hohem Signalpegel konnten auch damals übliche elektromagnetische Trichterlautsprecher direkt angesteuert werden – auch diese waren hochohmig. Ein heutiger piezoelektrischer Ohrhörer ist noch viel hochohmiger, allerdings etwas unempfindlicher. Zusätzlich muss dann ein Widerstand von etwa 100 kΩ parallel geschaltet werden, um den Gleichstromkreis durch die Diode zu schließen, was für ihr ordnungsgemäßes Arbeiten erforderlich ist. Der sehr große Innenwiderstand des Kristallhörers reicht dafür nicht aus. Immerhin ersetzt die innere Kopfhörer-Kapazität – zusammen mit der Kapazität des Kopfhörer-Anschlusskabels – den bei magnetischen Hörern üblichen Parallelkondensator (Schließung des HF-Kreises).

Geeignete Kopfhörer als auch Lautsprecher müssen hochohmig sein (mehrere kΩ) und einen hohen Wirkungsgrad aufweisen, um bei dem beschränkten Signalpegel genügend Lautstärke zu erzeugen. Niederohmige elektrodynamische Kopf- oder Ohrhörer sind durch einen Übertrager anzupassen.[6]

Wenn ein starker Ortssender den gesamten Wellenbereich überstrahlt, kann man kaum andere Sender empfangen. Dann fügt man in die Antennenleitung noch einen Sperrkreis (für den praktisch das Gleiche wie für den Schwingkreis oben gilt) ein, der diesen Ortssender ausblendet, so dass schwächere Sender hörbar werden.

Wenn man sich allerdings gerade mit diesem einen Ortssender zufriedengibt, kann man die Konstruktion noch weiter vereinfachen und auf Abstimmelemente weitgehend verzichten. Mit einer Germaniumdiode, die eine geringere Schwellenspannung als eine Siliziumdiode hat, parallel zum Kopfhörer geschaltet und dann an größeren Metallteilen als Antenne, sowie an eine Erdung (z. B. Wasserrohr) angeschlossen reichte das für den Empfang. Die Antenne wirkt zusammen mit der Erde als relativ breitbandiger Schwingkreis. Seit der Abschaltung der meisten Mittelwellen-Sender ist ein Radioempfang aber nicht mehr möglich.

Der gewichtigste Nachteil dieses Empfangsprinzips ist die geringe Trennschärfe. Daher wurde auch mit mehrfachen Schwingkreisen experimentiert, doch schon bei zwei Schwingkreisen ist es kaum möglich, sie zum nötigen Gleichlauf zu bringen, sei es von Hand über getrennte Abstimmmittel, sei es über Doppeldrehkondensatoren.

Die Antennenankopplung erfolgt in der Praxis über Netzwerke aus Induktivitäten beziehungsweise Kapazitäten, die Gleichrichter-Diode schließt man meistens an einer Anzapfung innerhalb der Spulenwicklung an.[7] Beides dient dem Ziel, den Schwingkreis weniger zu bedämpfen und dadurch dessen Güte und damit wiederum die Trennschärfe zu erhöhen.

Um die Ausgangsspannung zu erhöhen, wurde später im Zeitalter der Halbleiterdioden auch mit Doppelweggleichrichtung experimentiert, was eine gewisse Verbesserung brachte.

Es gab auch Geräte, die einen Detektorempfänger mit einer nachgeschalteten Verstärkerstufe (aus einer Röhre, später Transistor) verbanden. Da dafür aber doch eine Stromversorgung nötig wurde, konnte man auch gleich aktive Schaltungen auch im Empfängerteil einsetzen (s. u. Abschnitt Weiterentwicklung), so dass diese Variante keine große Verbreitung fand.

Die Detektorempfänger in der Anfangszeit des Hörfunkempfangs waren zumeist mit Kristall-Detektoren als Gleichrichtungsbauteil ausgestattet und wurden dementsprechend auch als Kristalldetektor-Empfänger bezeichnet. Frühe in Serie hergestellte Bauteile waren beispielsweise ein Karborund-Detektor oder Greenleaf Whittier Pickards Perikon.[8][9][10]

Beim Kristall-Detektor kamen vor allem Bleiglanz und Pyrit zum Einsatz, die als Erze in der Natur vorkommen. In Krisenzeiten wurden artverwandte Materialien (Schwefel-Verbindungen) auch künstlich hergestellt. Diese waren begehrte Handelsgüter (Schwarzmarkt).

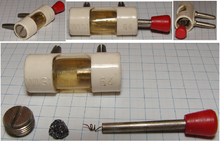

Bei einem Kristall-Detektor wurde ein etwa 5 mm großer Kristall in eine metallische Halterung eingespannt, die den einen Pol der Diode bildete. Vom anderen Pol wurde eine Metallspitze einstellbar auf einen Punkt des Kristalls aufgedrückt, so dass ein Schottky-Kontakt entstand. Genau gesehen handelte es sich beim Kristall-Detektor also um eine Schottky-Diode. Die Bedienung des Empfängers mit einem Detektorkristall war sehr diffizil und erforderte einiges Geschick und eine ruhige Hand, da mit Hilfe einer Metallspitze eine geeignete Stelle auf dem Kristall gesucht werden musste, die einen Gleichrichter-Effekt aufwies. Kommerzielle Versionen eines Kristalldetektors hatten die Anordnung in ein kleines Glasrohr eingeschlossen, das quer auf zwei Bananensteckstiften montiert war und damit in die entsprechenden Bananenbuchsen des Detektorempfängers gesteckt wurde. An einem Ende schaute ein Metallröhrchen mit Griff heraus, mit dem man dann die Metallspitze bewegen und mit ihr auf dem Kristall herumstochern konnte. Vornehme Geräte führten bei Drehung des Griffs abwechselnd eine Hebe-/Absenk- und eine Drehbewegung aus, so dass durch einfaches Drehen immer neue Aufsetzpunkte erreicht wurden.

Bei Selbstbau- oder Demonstrationsexperimenten ist so ein Schottky-Kontakt schon mit ganz primitiven Mitteln herstellbar, wobei z. B. ein rostiges Blech als ein Pol dient und als anderer Pol ein Graphit-Bleistift, der mit einer aufgewickelten Drahtspirale als Feder auf dieses Blech drückt.

Später wurden anstelle des schwieriger zu bedienenden Kristalldetektors Dioden aus industriellen Halbleitereinkristallen (z. B. etwa ab den 1940er Spitzendioden und ab den 1950er Jahren Germaniumdioden) verwendet, die den alten Kristalldetektoren in Größe, Preis, Handhabung und Betriebssicherheit weit überlegen waren. PN-Siliziumsignaldioden sind allerdings wegen ihrer höheren Innenwiderstände sorgfältig an den Schwingkreis und Hörer anzupassen. Besonders moderne Exemplare mit Innenwiderständen von einigen MΩ sind vorzustromen, dieses war auch bei den Kristalldetektoren, mit ihren kaum vorhersagbaren Eigenschaften, von Anfang an üblich,[11] durch besondere Kristallkombinationen konnte mit Vorstromen (d. h. mittels einer Batterie wird ein gewisser Grundstrom durch den Detektor geleitet; es handelt sich dabei um eine Vorstufe zum Transistor) sogar eine Verstärkung erreicht werden. Verwendung fanden auch Vakuumröhren (z. B. eine Röhrendiode), die jedoch aufgrund einiger Nachteile wie z. B. einer relativ hohen Heizleistung, einer vier- bis siebenfach so geringen Empfindlichkeit sowie aufgrund der wenig später verfügbar werdenden Alternative der Röhrentriode mitsamt deren zwar komplexeren, jedoch wesentlich leistungsfähigeren Audion-Schaltungen, nur kurzzeitig Verwendung fanden.

Geschichtlich ältere Detektorbausteine waren unter anderem der Kohärer (auch genannt: Fritter s. u.) und der magnetische Detektor, welche zur Detektion von hochfrequenten Schwingungen eingesetzt wurde. Der Kristall-Detektor war jedoch ein großer Fortschritt denn mit diesen älteren Bauteilen konnte kein Sprach- bzw. Musikempfang realisiert werden, sondern nur das Vorhandensein einer hochfrequenten Schwingung angezeigt werden bzw. lediglich ein Morsesignal empfangen werden. Ein weiterer Vorgänger des Kristall-Detektors, aber schon zur Demodulation von tönenden Sendungen einsetzbar, war die elektrolytische Schloemilch-Zelle. Sie war jedoch umständlich zu bedienen und brauchte, wie der Fritter auch, eine Vorspannung. Auch Reginald Fessendens Empfänger seiner ersten Hörfunkausstrahlung von 1906 bauten auf dieses elektrolytische Prinzip auf.

Kleine Zeitskala in der zeitlichen Umgebung des Kristalldetektors:

Ein klassischer Detektor entnimmt alle Energie dem Schwingkreis und verringert dessen Gütefaktor, weil der angeschlossene Kopfhörer wie ein parallel geschalteter, niederohmiger Widerstand dämpfend wirkt. Die Folgen: Die Bandbreite wird sehr groß und die HF-Amplitude wird kleiner. Trennschärfe und Lautstärke lassen sich erheblich verbessern, wenn man die Belastung des Schwingkreises durch einen Impedanzwandler reduziert. Der Feldeffekttransistor BF244 hat bei Mittelwelle einen Eingangswiderstand von etwa 1 MΩ, der Ausgangswiderstand liegt bei einigen 1000 Ω. An dieser Stelle kann man einen Spannungsverdoppler anschließen, um höhere Lautstärke zu erreichen. Als Gleichrichter sind nur Germaniumdioden oder Schottky-Dioden geeignet, weil diese ausreichend geringe Schwellenspannungen um 0,2 V aufweisen. Der Widerstand des Kopfhörers soll zwischen 500 Ω und 50 kΩ liegen, notfalls muss ein entsprechender Widerstand eingebaut werden.

Eine weitere Verbesserung ist durch Kathodengleichrichtung möglich, wobei die energieintensive Elektronenröhre durch Ausnutzung röhrenähnlicher Leistungsmerkmale eines Sperrschicht-Feldeffekttransistors (FET) ersetzt wird. Da diese Schaltung keine Schwellenspannung aufweist, sind Signale von wenigen Millivolt demodulierbar.[12]

Im Rahmen von Wettbewerben, z. B. dem „Annual Crystal Set DX Contest“, kämpfen Bastler mit selbstgebauten Detektorempfängern um den besten Empfänger. So konnten beim Wettbewerb 2003 vom Sieger über 190 Sender in bis zu 4000 km Entfernung abgehört werden.[13] Auch 2013 gab es einen Ausscheid mit Detektor-Disziplinen, den Homebrew Radiocontest.[14]

Ab den frühen 1920er Jahren gab es neben dem Detektorradio einen weiteren Geradeausempfänger – das Audion. Der Detektor hatte bisher den Vorteil, dass ein Selbstbau um etwa ein Drittel billiger war als der eines Audionempfängers und dass er keine eigene Batterie und keine weitere externe Energiequelle benötigte. In Deutschland betrug der Ausstattungsgrad mit Detektoren 1924 noch über 50 %. Aber das Audion wurde u. a. durch den ab 1926 produzierten preiswerten Empfänger der Loewe Audion GmbH Ortsempfänger OE333 populärer, dessen Erfolg einige Veränderungen am deutschen Markt verursachte. Erstmals nahmen die Verkaufszahlen von Detektorradios ab, und auch die Preise anderer angebotener Audionempfänger fielen.[15] In Deutschland lösten die preiswerten Volksempfänger viele Detektorradios ab. Aber schon in den 1930er Jahren bedrängte dann der technisch überlegene Überlagerungsempfänger die Detektor- und Audionradios erheblich am Markt. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg jedoch in der Nachkriegszeit in Europa für Detektor- wie für den Audion-Empfänger die Beliebtheit wieder an. Verlage wie Radio RIM in München veröffentlichten Schaltungen zum Nachbau.

Noch zu Anfang der Transistorzeit in den 1950er Jahren wurden Audion-ähnliche Transistorschaltungen oder Reflexempfänger mit ähnlicher Technik eingesetzt. Heute sind aber praktisch nur noch Überlagerungsempfänger im Einsatz. Für Sonderzwecke (z. B. Schulung, Experimente) ist der Detektorempfänger aber auch heute noch ein lohnendes Projekt.

Detektorempfänger sind mit gleichem Grundaufbau auch für UKW-Empfang realisierbar – die Frequenzmodulation kann nach dem Prinzip des Flankendemodulators demoduliert werden. Dazu muss der Schwingkreis gegenüber der Sendefrequenz etwas verstimmt sein. Als Antenne dient z. B. ein Halbwellen-Schleifendipol. Solche Geräte wurden nie kommerziell gefertigt, der Bau und die Verwendung im Nahfeld eines UKW-Senders ist jedoch lehrreich.

In Bezug auf die Energieversorgung kann man Rectenna (aus dem Englischen von rectifying antenna) als Nachfolger sehen. So wird eine Schaltungsanordnung bezeichnet, die Hochfrequenzenergie empfängt und diese dann in eine Gleichspannung umwandelt.

Durch die Abschaltung von vielen leistungsstarken Rundfunksendern im Mittelwellenbereich können heute weniger Radiosender aus Europa als noch vor 25 Jahren auch mit Detektorempfängern empfangen werden. Allerdings wird mit der abnehmenden Senderdichte der Fernempfang mit einem Detektorradio leichter möglich.

In seinem Roman It’s a Battlefield (1934), dessen Handlungsort das Londoner Stadtgebiet ist, erwähnt der Schriftsteller Graham Greene in einem kurzen Dialog den Detektorempfänger. In der deutschen Übersetzung von Walter Puchwein lautet der Dialog:

Inge Jens schreibt in ihren „Unvollständige Erinnerungen“[17]